地域の記憶を伝える唯一の織元として。価値ある伝統を未来へ残す。

久保田 貴之

Takayuki Kubota

駒ヶ根市 [長野県]

久保田 貴之(くぼた・たかゆき)

長野県出身。地域の伝統工芸「伊那紬」を生産する唯一の織元である「久保田織染工業株式会社」の専務。自ら糸づくりや染色などを行う傍ら、イベント出展など伊那紬の魅力を広める営業活動にも取り組んでいる。

長野県の南部に位置し、東西を南アルプス、中央アルプスに囲まれた伊那谷。寒さの厳しい信州の中でも、比較的温暖な気候に恵まれているこの地は、県内随一の桑の生産量を誇る。そのような背景から「蚕の国、絹の国」として養蚕、製糸業が盛んになり、着物の素材に用いられる絹織物「伊那紬」は国指定伝統的工芸品となった。100年以上の歴史を経て、現在唯一の織元になっているのが久保田織染工業だ。その4代目久保田貴之さんに話を聞いた。

肩に力を入れず自然体で、100年以上の伝統を背負っていく。

カラカラと織機が回る音が響く工場。幼いときから久保田さんは、この環境の中で過ごしていた。

「小さい頃の遊び場は、この工場。社員さんたちがみんな作業しているのに、あちこち駆け回ったりしていて。機織りをしているおばさんに『そんなに走っちゃダメだよ』って怒られたり、そうかと思えばあめ玉をもらったり。たくさんの思い出がここにあります。」

その後、大学進学を機に地元を離れた久保田さん。そのまま、東京でサービス業の道に入った。

「実は、将来の目標があって就職したわけではなくて。かといって、家業を継ぐという強い想いもなかった。言ってしまえば”なんとなく”の状態で働いていたんですよね。」

そんな中、父であり3代目の社長である久保田治秀さんから声がかかり、Uターンする。

「たしかに東京で働きながらも家業のことは頭の片隅にあったのも事実。とはいえ、正直、強い覚悟を持って戻ったわけではなくて(笑)。あくまで自然な成り行きで家業に入りました。」

肩に力を入れることなく、流れに身を任せる。それが、久保田さんのスタンス。100年以上の歴史を誇る伝統的な織物屋を受け継ぐことを自然な流れで引き受けた。実際に入社してからは、糸作りの工程や卸先に向けた営業活動などを担当している。

「これからの10年、20年先のことを考えたとき、若い感性が必要になる。その点で息子には期待している」と治秀さん。今は、久保田さんが絹織物づくりや経営に集中できるようにサポートしているという。

久保田さん自身も、そんな父であり先代の背中を見て学ぶことは大いにあると話す。

「先代は『やりたい』と思ったらすぐに行動して実現してしまう。そんなところは尊敬していますし見習わないといけないと思いますね。最近も秋冬物を中心とした展開をしている紬織物の中で、薄地の夏物製品を作ろうとチャレンジしているんですよ。」

伊那紬は、土地の風土と人々の技術が紡がれた伝統工芸。

久保田さんたちが取り組む伊那紬。それは、どんな文化なのだろうか。

「もともとは女性たちが家族のために織った反物が伊那紬がルーツ。江戸時代、信州の各藩が養蚕業を奨励したことで農家の副業として繭玉や絹織物の生産が盛んになりました。伊那谷も、そんな地域のひとつです。ただ、良質な繭は、京都や名古屋などの都市圏に出荷される一方で、蚕が繭を破って穴が開いてしまったものは不良品になるため市場に流通させることができません。そこで、女性たちが不良品となった繭を使い、家族のために、手織りばたで一本一本丹念に織り、反物をつくりました。それが伊那紬のはじまりだと言われているんです。」

信州の中でも伊那谷は、南アルプスや中央アルプスの麓に囲まれた自然豊かな土地だ。そんな地の利を活かし、自生している樹木や植物を天然の染料とする草木染めの技術が発展。やまざくらやカラマツなどの自然由来の素材を使った染色がなされるようになった。

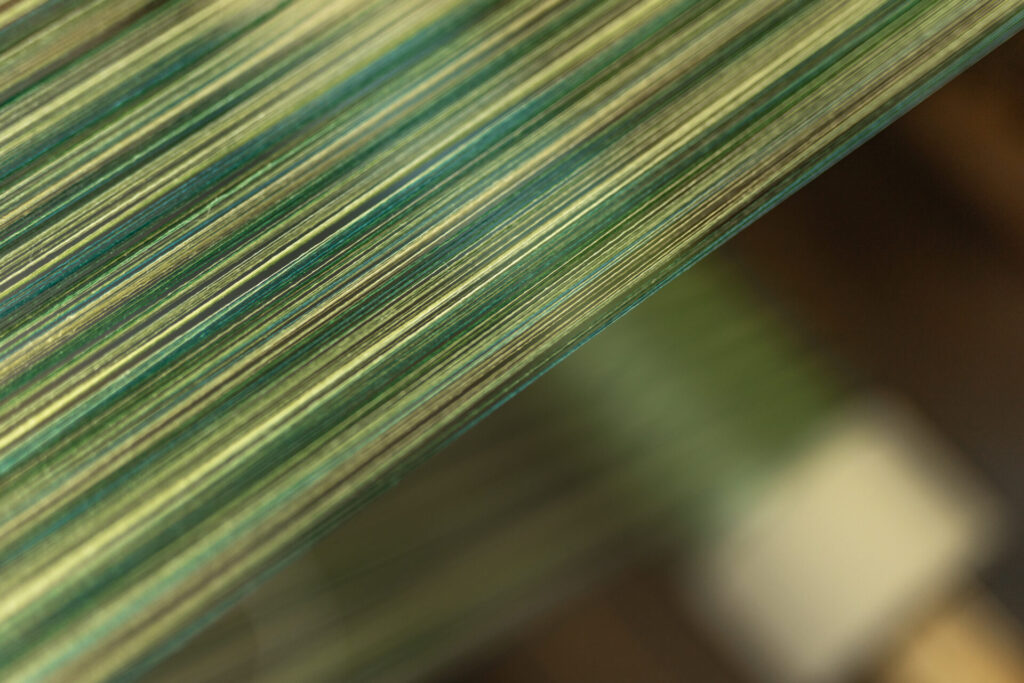

「布地に絵を描くように染める後染めとは違い、私たちは乾燥させた素材を煮出して染料を作り、糸を染めていきます。草木染めで染めた糸はどんな色同士でもなじむのが特徴なんですよ。」と久保田さん。糸を染める工程は、久保田さん自身が担当しているという。

「私たちは、糸作りから、染め、織りの工程まで一貫して製造しています。ひとつひとつ人の手で作り、染め、織られているから、似た色柄でも少しずつ風合いが異なるのが伊那紬のおもしろさだと思うんです。」

土地に根付く自然の風物と100年以上受け継がれてきた技術。そこから生み出される絹織物は、やわらかな肌触りとふわりとした風合い、滋味溢れる色彩を纏う、唯一無二のアイテムとなる。

時代が変わっても、価値ある伝統を途絶えさせたくない。

地域の風土と記憶を伝えてきた伊那紬。その美しさと風合いはとりわけ着物をつくる際に重宝されてきた。しかし、洋風化が進んだ近代以降は、着物を身につけるシーンは限られてきているのが現状だ。伊那紬も、最盛期には、120軒以上の工場があったと言われているが、現在まで残っている織元は久保田さんの会社1軒だけになった。「それでも……」と久保田さんは熱を込める。

「日本では戦後から着物業界は衰退していきました。今では小さな産業ですし、洋服の方が日常生活を送る上ではたしかに便利だと思います。これからかつてほどの一大産業に戻ることもないでしょう。でも、着物は日本に根付く伝統。父はよく『女性の美しさを最も引き出し、男性の格好良さを最も際立たせる服こそ着物だ』と語っています。この歴史を途絶えさせてはいけないと思うんです。毎日着物を着る必要なんてありません。それでも、お祝いの日やイベントの機会に着物を着る価値はある。その日出会う体験が特別なものになるはずですから。」

伊那紬を、着物文化を、未来に繋いでいく。そのためにはどんどん新たなチャレンジをしていきたいと久保田さんは話す。

「久保田織染工業が100年以上続いてきたのは、時代に応じて変化してきたからだと思うんです。新製品の開発や作り方・染め方の改良など、先代を見ていてもそのアイデンティティを感じます。

進化していく伊那紬を、できるだけ多くの人に見ていただきたいですね。私たちの工場を訪れてくれるのも大歓迎です。実際に絹織物ができる工程を見て、知って、楽しんで、驚いてもらう。そうすることで、少しでも伊那紬を記憶に残してもらいたいと思います。」

最後に、この地域で未来に繋いでいきたいものを聞いた。

伊那紬は、この地で生きてきた人たちから受け継がれた技術と、地域の風物によって生まれる絹織物。伊那谷の風土や記憶が、ここには宿っています。伊那紬を進化させることで、この伝統を残していきたいです。