心を無にし、自らの生き方に向き合う、禅の教え。「繋ぎ手」として、後世に遺す。

馬場 英俊

Eishun Baba

熊本市 [熊本県]

馬場 英俊(ばば・えいしゅん)

1989年熊本市出身。曹洞宗寺院・雲巌禅寺副住職。住職を務める祖父と父の姿を見て育ち、幼い頃より寺を承継することを志す。山口県にある曹洞宗の高校で学び、本格的に修行に打ち込む。現在、参拝者を寺の各所に案内しながら、霊巌洞での坐禅体験も行い、禅の教えを説く。

650年を超える歴史を持つ熊本の曹洞宗寺院・雲巌禅寺。副住職・馬場英俊さんは、この地で生まれ育ち、禅の教えとともに生きてきた。宮本武蔵が晩年を過ごし『五輪書』を記した霊巌洞があるこの寺には、心を「無」にし、己の生き方を問い続ける教えが息づいている。現代を生きる私たちにとって、「ただ座る」坐禅の意味とは何か。その体験を通して、馬場さんが伝えたいこととは。詳しく伺った。

生まれ育った禅寺と、身近にあった霊巌洞

熊本市中心部から、有明海に向かって西へ車で20分ほど。市街の喧騒から離れた、金峰山の山麓に佇む雲巌禅寺(うんがんぜんじ)は、1351年、東陵永璵(とうりょうえいよ)によって建立された曹洞宗の寺である。その副住職である馬場さんは、ここで生まれ育った。父も祖父も雲巌禅寺を守ってきた住職であり、寺での暮らしは馬場さんにとってごく自然な日常だったという。

境内には、雲巌禅寺の寺宝である法螺貝や龍の鱗が展示されている宝物館、閻魔堂、観音菩薩像のほか、熊本の豪商・淵田屋儀平が24年を掛けて奉納した五百体もの石像郡「五百羅漢」がある。釈迦の教えを授かる弟子たちの様子を表現した石像は、笑っていたり、少々退屈していたりと、参拝者に親近感を覚えさせる。

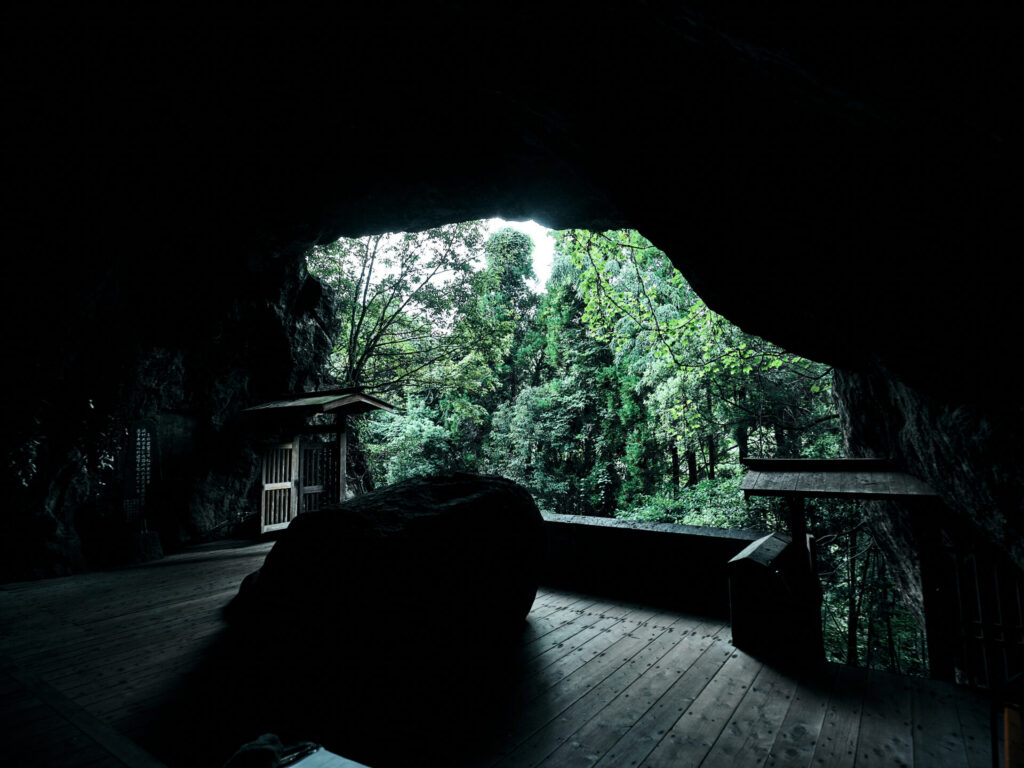

さらに、そこから歩を進めると見えてくる巨大な洞窟。宮本武蔵のファンなら誰もが知る「霊巌洞」だ。熊本藩・細川家に招かれ晩年を過ごした武蔵が、兵法書「五輪書」を著した場所であり、それより遡れば山伏が修行を行う霊場でもあった。

熊本市内でも数少ない曹洞宗の寺として、歴史を紡いできた雲巖禅寺。そこに生を受けた馬場さんは、寺を継ぐことを当然のこととして受け入れていたと話す。

「祖父や父の姿を見て育ちましたから、幼い頃から私も住職になるつもりで過ごしていました。私が継げば、家族も安泰だろうと思いましたし、疑問を持つこともありませんでしたね」

だが、当時の寺での生活はあくまでも日常の一部。改めて寺の教えを意識したのは、曹洞宗の修行のため、県外の高校で学ぶようになってからだという。

修行の中心は「ただ坐る」こと。そこから導く、無と悟り

曹洞宗は、鎌倉時代に中国より日本に伝えられた仏教の宗派の一つで、禅宗に分類される。坐禅を重んじ、「ただ坐る」ことを修行の中心に据える「只管打坐(しかんたざ)」が実践されている。高校入学後、馬場さんの修行の大部分を占めたのも、当然この坐禅だった。

「曹洞宗では、まず形を整えることが大切だと教えられます。両手のひらを上にして重ね、両方の親指を軽く触れ合わせる『法界定印(ほっかいじょういん)』という形を作ります。この形が崩れると心の乱れ、形が整うと、自ずと心も整うと教わるんです。そのうえで、背筋を伸ばし、心を無にしてただただ座る。

ですが、これが難しいんです。やはり、あれをしたいこれをしたいと、煩悩が頭をよぎることもあります。それらをひとまず横に置き、ひたすら無になる。そうすることで、己が何者なのかを見つめ直すことができ、どのように生きていくべきなのかを悟ることができる。それが坐禅の意味だと学びました」

曹洞宗においては、「自力本願」が常だとも教わる。そのために坐禅を組み、自らがどういう人間なのかを知り、他人に頼ることなく、自らの力で願いを叶えようと努力することが大切だと、馬場さんは穏やかに語る。

「ただ、私も修行中の身。今は坐禅の意味をそのように捉えていますが、まだまだ理解が足りない部分もあるかもしれません」

そもそも坐禅は、仏教の開祖である釈迦が、悟り開くために用いた修行法である。釈迦に出家を決意させた「生老病死(しょうろうびょうし)」という人が避けることのできない四つの苦しみ。これに向き合うためには、何も考えず、ただ座ることで自分の心に深く向き合い、己の生き方を悟ることが重要だと、釈迦は伝えたのだ。

霊巌洞で武蔵が感じたものとは

霊巌洞は、平安時代に檜垣姫(ひがきひめ)という女性が毎日水を捧げていたという逸話が残るほど、古くから神聖な場として崇められている。山伏が修行した霊場でもあり、地元の人にとっては1000年以上にわたって信仰の対象だったといえる。ただ、江戸時代に宮本武蔵が「五輪書」を記したことから、広く知られるようになったのも事実だ。

「武蔵は晩年、『神仏は尊し、されどこれを頼まず』と語っています。これは、神様や仏様は尊いが、それに頼ってばかりではいけないという意味。つまり、武蔵は特定の宗教に帰依していなかったといえます。

ただ、自らの終焉を悟ったとき、武蔵は霊巌洞で坐禅を組み、『無』を感じたのではないでしょうか。『五輪書』の空の巻に、勝つことの意義ではなく、無心の境地こそが究極である、と記したのはきっとその体験があったからだと思います」

坐禅で得られる、あえて何も考えない時間と心の平穏

曹洞宗においてなによりも重要とされる、坐禅によって導く「無」。馬場さんは現在、霊巌洞でその坐禅体験を、日本各地や海外からの参拝者に提供している。

「今の世の中で、心を無にする体験は貴重かもしれません。どうしても、時間に追われながら日々を生きている方がほとんどでしょう。

ですが、そのなかでも、坐禅を組むことによってあえて何も考えない時間を体験をしていただきたい。そして、心を無にすることによって自分自身に目を向けていただければと思っています」

実際に坐禅を体験すると、5分が限度、10分以上となると足の痛みも伴い、「これ以上は無理」と音を上げる参加者がほとんどだそうだ。ただ同時に、これまで抱いていたさまざまな感情が治まり、心の平穏を感じる人も多いという。「特別な体験をした」「坐禅によって、ずっと抱えていた悩みから解放された」と話す参加者もいるそうだ。

「『時を超える』と表現しますが、修行を重ねると、無の瞬間を感じるようになります。曹洞宗では、1本の線香が燃え尽きるまでの50分程の時間を『一柱(いっちゅう)』と言いますが、その一注をわずか1、2分のことと感じられるようになるんです。坐禅を始めたかと思えば終わっているというこの感覚は、心を無にするスイッチが身に付くことで得られます。

坐禅を組んだ後は、深い眠りから覚めたような感覚とも言いましょうか。それを重ねていくことで、自らを俯瞰して見ることができるようにもなり、自制心も身に付きます」

さらに馬場さんは、坐禅の体験を通し「生きること」を実感してほしい、とも話す。

僧侶と顔を合わせるのは葬儀のときのみ、という人がほとんどである昨今、仏教には「死」のイメージを持たれがちだ。終活を意識して初めて寺との関わりを持つ人も多い。だが、曹洞宗における坐禅の目的は、自らの「生きる道」を見極めることなのだ。

「体験の最後には、坐禅は普段の生活でも実践できるともお伝えしています。ご自宅で静かに足を組んでもいいですし、椅子に座ったままでも可能で、時間や場所も問いません。

大切なのは、坐禅を自分の一部にすること。そうすることによって、意識せずとも心を無の状態に切り替えれるようになります」

未来へ繋いでいきたいものは何か?

最後に、馬場さんが未来へ繋いでいきたいものを尋ねた。

「私は幼いときから、この雲巌禅寺や霊巌洞によって生かされています。ですので、育ててくれたこの環境に対し、感謝の念が絶えることはありません。

私ができる恩返しは、過去から受け継いだものを、未来へと繋いでいくこと。そのためには、多くの方に親しまれ、愛される寺であり続けることが大切だと感じています」

650年以上の歴史を持つ雲巌禅寺と、その歩みを見守ってきた霊巌洞。そして禅の精神。馬場さんが坐禅によって見出した自らの生きる道は、「繋ぎ手」としてそれらを後世に遺し、伝えていくことなのだろう。

仏教は「生きること」を見つめるための教えであり、坐禅は、その真理に近付くための修行だ。喧騒を離れ、自らに向き合う静かな時間が、ここ雲巌禅寺には流れている。