人々の“拠り所”であり続けるために。創建450年の光源寺を、地域とともに守り繋げていく

海谷 真之

Masayuki Umitani

江田島市 [広島県]

海谷 真之(うみたに・まさゆき)

江田島市出身。高校卒業後、龍谷大学に進学。その後25歳で江田島に戻り、実家である光源寺の業務に従事。2011年に住職に就任した。現在は坊守であり奥様の真貴子さんとともに、寺を起点にさまざまな地域活動に尽力。光源寺が多くの方の拠り所になるよう、挑戦を続けている。

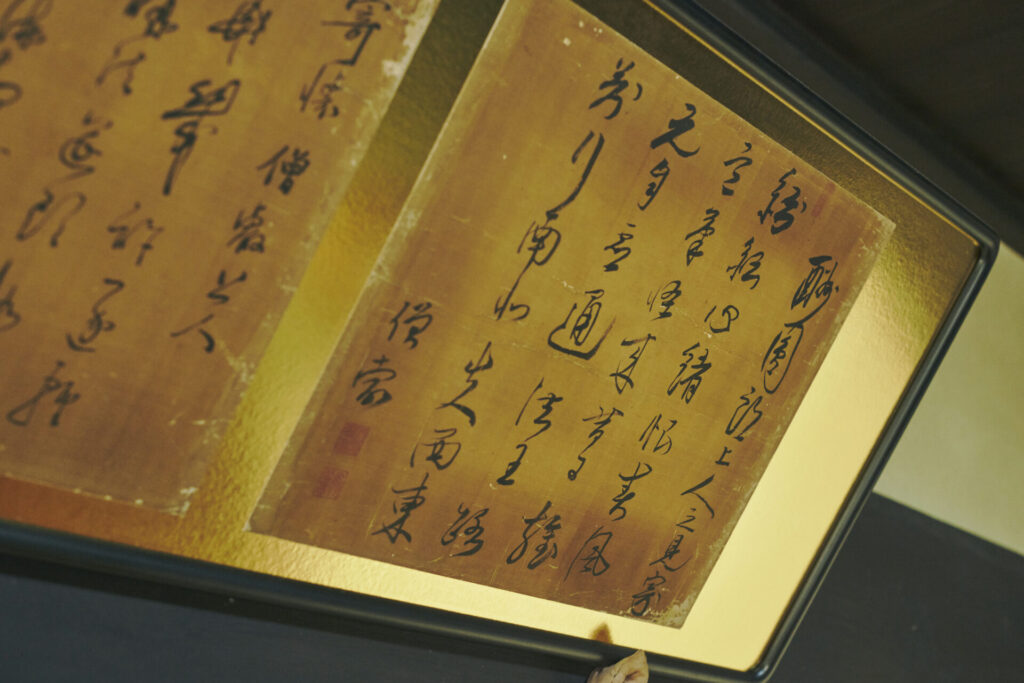

光源寺は創建から450年、2017年には本堂再建200周年を迎えた、長い歴史を持つ寺である。港から歩いていける距離にある光源寺は、江田島の島民はもちろん、市内から訪れる人々や観光客を、心地よい潮風とともに迎えてくれる。ここで住職を務めるのが、海谷真之さん。各種法事やお勤めの傍らで『えたじま手づくり市』を運営し、伝統あるお朝事(常朝事)や寺子屋体験をアップデートさせている。そんな海谷さんが考える島の課題や、これからの寺のあり方。そして未来へ繋いでいきたいものについて、話を聞いた。

寺に足を運んでくれる“ファン”を増やしていきたい

「寺の長男として生まれて、小さい頃からご門徒の方々に可愛がっていただいて育ちました。『いつかは父の後を継いで住職になるんだ』と、子供ながらに思っていましたね」

そう話す海谷さんは、生まれ故郷の江田島で2011年、父親の後を継いで住職となった。

光源寺の沿革をたどれば、天正13年にまでさかのぼる。創建から450年、長い歴史を持つこの場所で、代々浄土真宗の教えを伝えている。

「昭和の時代は今よりたくさんの島民や御門徒がいらっしゃって、習慣や伝統を存続させることができていました。しかし現在は、Iターンや人口減少によって地域の状況は大きく変わってきています。もちろん伽藍の存続も課題ではありますが、人々が集い、時間を共有できる喜びを伝えたい。そのためには、これまでの形を守りつつ新たな取り組みを積極的に行っていこう。そんな想いが芽生えていきました」

「父は周囲を取りまとめて、引っ張っていくスタンスの人でした。だから寺の仕事を手伝い始めた25歳の頃は、意見がぶつかることもありました。しかし実際に住職を継いで、当時の父の気持ちや葛藤も理解できるようになりました」と、海谷さんは懐かしそうに当時を振り返る。

寺子屋、マルシェ、お朝事。足を運んでもらうきっかけづくり

海谷さんはまず、長年続いてきた寺子屋の活動をアップデートさせようと決めた。

明治時代に教育制度が整備され、日本各地に学舎が設立された。その学舎が、現在でいう寺にあたる。その流れを汲んで、光源寺は先々代の頃から寺子屋として地域の子供達が集まる場所になっていた。

「月に1回、子供達が集まる寺子屋の活動を充実させ、派生したイベントも積極的に行うようになりました」

夏休みは寺子屋活動を週2回に増やした。本堂で各自夏休みの宿題に取り組んだり、さまざまな分野でご活躍の講師をお招きして特別授業を体験したり。「お泊まり寺子屋」では寺に宿泊し、お朝事を体験する中で自宅とは違った学びの場を提供した。

海谷さんが子供の頃は毎回50〜60名が集まったものの、年々島の子供の数が減り、一時期の参加者は1、2名にも落ち込んだ。それでも、受け継いできたこの活動をやめる選択肢はなかった。

「私としても、すごく楽しい活動なんです。それに、こちらが全力で楽しむと、それが伝わるのか子供達も弾けるような笑顔を見せてくれます。楽しんで帰ってもらえたら、次は友達を連れてきてくれます。ですからあえて、帰り際に『すすはらいをやるから、今度は親御さんを誘って来てね!』といったように伝えることもあります。30〜40代だと寺を訪れるのにハードルの高さを感じる方も多いですが、子供が感じた『気軽に足を運べる場所』という印象が少しずつ親御さんにも伝播してくれたら嬉しいですね」

現在はコンスタントに8名程が寺に集まってくれるようになったが、イベントによって人数が増えることもある。子供達の見守りは基本的には海谷さんと坊守である奥様の真貴子さんが行い、時には地域の有志の方がお手伝いしてくれる。子供達が架け橋となって、地域の方と繋がる機会にもなっている。

さらに、寺子屋の活動と並行して行っているのが「えだしま手づくり市」というマルシェイベントだ。寺を訪れていただく方法を模索していた時、地域の方から「光源寺でマルシェを開くのはどうか」とアイデアをもらったことが開催のきっかけだった。

すぐに手づくり市実行委員会を立ち上げ、真貴子さんを中心に出展者をつのると、多くの方が手をあげてくれた。

イベント当日は駐車場や境内にズラリとブースが並び、コーヒーや手作りの工芸品が販売される。光源寺は江田島の中で、船場に一番近い寺。そのため広島市内からのアクセスも良く、市内から訪れ、海風を感じながら散歩ついでに光源寺まで来てくれる方も見受けられた。

また、手づくり市では、広島の郷土料理である「にごみ」を提供。「にごみ」とは浄土真宗の宗祖・親鸞の好物だったといわれる精進料理で、小豆と野菜を煮込んだ精進料理だ。

「安芸門徒と呼ばれる浄土真宗の信仰が篤い江田島では、親鸞の月命日に殺生を避けるために『にごみ』を食し、市場が休みになる慣わしがありました。手づくり市は、そうした江田島ならではの文化や風習を伝える場にもなっています」

手づくり市は今では年2回の恒例行事となり、毎回好評を博している。2024年には12年目に突入し、先日無事に23回目の開催を終えた。中国新聞で取り上げられたこともあり、出展者希望者は島内に留まらず、関西や四国から声がかかったこともあるという。

「出しものの合間に法話を行うことで、普段は寺を訪れない方にも文化に触れていただける、いい機会になっています」

こういった新しい取り組みだけでなく、海谷さんは光源寺で代々続くお朝事にも力を入れている。お朝事とは、365日毎朝法話を行う風習で、誰でもお参りできる。江田島市内の寺の多くが行っており、日本全国でもこの地域だけで行われている珍しい風習だ。

光源寺ではコロナ禍でも1日も欠かすことなく行われ、誰も訪れなかった日がないというから驚きだ。現在も、毎朝訪れる方や、決まった曜日や週末、ご家族の月命日に足を運んでくださる方が、日に10名ほど集まる。

光源寺は、本堂の阿弥陀様が西、振り返った門の先が東を向いている。お朝事に来た方は、朝日に見守られながら阿弥陀様と向き合い、帰りは阿弥陀様に見守られながら朝日に迎って帰っていく。光源寺ならではの立地に感激してくれる方もいらっしゃるという。

さらに2年前から、このお朝事をYouTubeでライブ配信するようになった。このおかげで、お朝事を知ってくれる方や、興味を持って足を運んでくれる方が格段に増えた。

「体が弱って毎日通うのが難しい方や島外にお住まいの方でも、ご自宅で気軽に法話に触れることができます。配信でお朝事を知って、わざわざお寺にも来てくださった方もいました。他のお寺に説法で伺った時、初対面の方に『お朝事の配信を観ています』と言っていただけることもあり、始めて良かったと実感していますね。これまでなかった取り組みなので、肯定的なリアクションをいただけるのか最初は不安でしたが、結果的に光源寺を知っていただくフックになりました」

お朝事のモチベーションは、訪れる方に委ねられている。早起きの習慣づけや心身の健康のために続けている方もいれば、ご家族を亡くされて心の拠り所を求めて来られる方もいる。

「寺は、一人ひとりの目的を受けとめて、同じ時間をともにできる“拠り所”です。どんな目的でも構いません。ライブ配信からでも参加してもらえたら嬉しいですね」

思うままに過ごせる、人々の拠り所を守り続ける

「お寺に来てくださる皆さんには、“寺院浴”をしてほしいと思っています。温泉に来て、それぞれが思い思いの風呂に浸かってリラックスするのと同じように。厳かな気持ち、楽しい気持ち、開放的な気持ち……どんな気持ちになるのも自由です。堅苦しく思う必要はありません。この空間に、思うまま浸かってほしいです」

子供にとっても大人にとっても、光源寺は常に開かれた場所である。足を運んで心地よく過ごしてもらえるように、これからも地域に向けた行事を続けていく。

「行事に力を入れながらも、しっかりと地域の一人ひとりと目線を合わせていくのが大事だとも考えています。私が尊敬するとある住職さんは、生前は毎日寺の周辺を散歩して、一軒ずつ近所のお宅に顔を出し、声をかけたそうです。今の時代そこまではできなくても、そういった姿勢を大事にしていきます。そして、寺が地域に根付いた場所であり、それを守り続けるのが住職の仕事であることを忘れずに、これからも力を尽くします」

未来へ繋いでいきたいものは何か?

最後に海谷さんに、“未来へ繋いでいきたいもの”について訊いた。

「光源寺という建築、そして仏教という人々の拠り所を繋いでいく。これが、住職の使命です。ただ、時代の変化の中で、何が正解なのかは分かりません。結局、掃除をしたり、庭の剪定をしたり、当たり前の行いを日々繰り返しながら、今できることにしっかりと取り組んでいきたいと思っています」

取材を通して感じたのは、淡々とした言葉の内にある温かな優しさだった。海と空の繋がる江田島で、これからも光源寺は、多くの人々の“拠り所”になり続けるだろう。